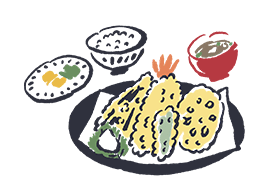

江戸前寿司とは現在の握り寿司の原型で、江戸時代後期に華屋与兵衛(はなやよへえ)が完成させたといわれる。せっかちな江戸っ子がパッと腹を満たせるよう、屋台でシャリとネタを一緒に握って提供したのが始まり。当初は現在の2〜3倍ほどのの大きさだったという。それ以前は寿司といえば箱に寿司飯とネタを詰めて押した関西発祥の「箱寿司」が主流だった。「江戸前」にはもともと、江戸の前=現在の東京湾で獲れた魚をネタにするとの意味があり、当時は冷蔵保存の技術がなく交通手段も発達していなかったことから酢〆めや漬け、煮る等の仕込みで日持ちがする工夫を施した。漬けマグロや煮アナゴ、酢〆めのコハダが代表的。