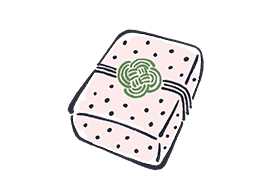

経糸(たていと)や緯糸(よこいと)、あるいはその両方を部分的に染め、それを織り上げることで模様を表わした織物。歴史は古く、起源はインドとされている。日本でも法隆寺の宝物に経絣(たてかすり)がある。江戸時代以降、木綿の普及とともに絣が庶民の着物として全国に広がっていった。模様には十字や井桁、田の字、矢絣などがあり、琉球絣には流水やツバメのように特徴的な柄もある。色はおもに紺や白。糸も当初は木綿で織られていたが、絹、麻などでも絣が作られるようになった。綿では久留米絣や伊予絣など、絹は琉球絣、結城紬、大島紬、麻は越後上布(小千谷縮)、能登上布などがよく知られている。