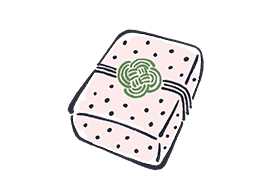

一般的な女性物の着物は着丈よりも長く仕立ててあり、そうした着物を着る時に、着丈を調整するため腰のあたりでたくし上げて折り返すことを「お端折」と呼ぶ。折り返した部分を指すことも。お端折の上から帯を締めるが、帯の下から6〜7センチ(指の長さ程度)出ているのが形がよいとされる。お端折があることで、身長が伸びたり、裾が傷んできたりしたときに着丈を調整することができる。江戸時代前期までの着物は着丈で仕立てられていたが、次第に身丈が長くなっていき、外出時には「裾からげ」といって帯でたくしあげて着るようになっていった。現在のようにお端折をして着物を着るようになったのは明治中期頃からのこと。